Свет верности граням судьбы

Нет оценок

Более 10просмотров

Менее 10покупок

16+

Описание

Характеристики

Цитаты

Отзывы

Книга посвящена отечественным врачам, ученым-исследователям - чей путь великих вдохновенных тружеников ведёт за собой поколение единомышленников с заповедью: светя другим, сгораю сам - служа страждущим. Человечество отдаёт дань хирургам с мировым именем, решающим проблемы возвращения физического и духовного здоровья своим пациентам. Они и педагоги, с мечтой о профессиональном и нравственном становлении своих преемников, что определяет здоровье и личность человека, реалии нашего будущего.

200 ₽

Другие предложения магазина

Электронные книги

80 ₽

Электронные книги

396 ₽

Электронные книги

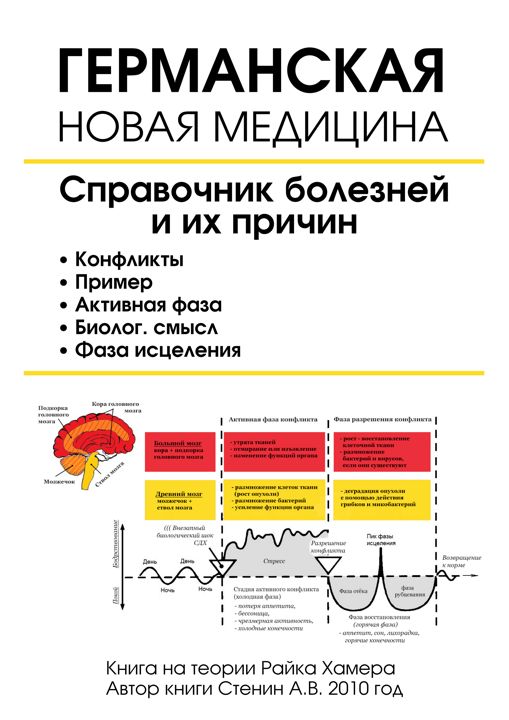

80 ₽

Электронные книги

148 ₽

Электронные книги

276 ₽

Электронные книги

256 ₽

Похожие предложения

Электронные книги

100 ₽

Цифровые товары

500 ₽

Электронные книги

140 ₽

Электронные книги

32 ₽

64 ₽

50%

Электронные книги

40 ₽

Электронные книги

412 ₽

Электронные книги

400 ₽

Электронные книги

280 ₽

Цифровые товары

280 ₽

374 ₽

25%

Цифровые товары

108 ₽

180 ₽

40%

Электронные книги

100 ₽

Ключи активации

5 200 ₽

7 384 ₽

30%

Цифровые товары

400 ₽

Электронные книги

400 ₽

Электронные книги

200 ₽

Электронные книги

240 ₽

Электронные книги

100 ₽

Цифровые товары

550 ₽

999 ₽

45%

Электронные книги

200 ₽

Электронные книги

360 ₽

Цифровые товары

10 950 ₽

Цифровые товары

10 950 ₽

Электронные книги

200 ₽

Покупателям

Партнёрам

Мы в соцсетях

Мы в соцсетях

Наши проекты

Наши проекты

2021-2024 © Wildberries Цифровой, Wildberries v13.3.52. На торговой площадке digital.wildberries.ru применяются рекомендательные технологии.Адрес для направления юридически значимых сообщений: info@digital-wb.ru